El Saladar de Bristol: Patrimonio Vegetal, Estado de Conservación y Propuesta de Restauración (Corralejo, Fuerteventura, Islas Canarias)

02 de mayo de 2017 (10:16 h.)

Científicos reclaman la protección del Saladar de

Bristol

Investigadores del Departamento

de Geografía de la Universidad de Oviedo han publicado un estudio sobre el

Saladar de Bristol (Corralejo, La Oliva, Fuerteventura), uno de los escasos

espacios de este tipo en las Islas Canarias. La elaboración de dicho trabajo

constituye una herramienta básica para la planificación territorial y la

conservación del patrimonio puesto que contiene un inventario exhaustivo de sus

formaciones vegetales y una cartografía detallada en la que se localiza incluso

la ubicación de los diferentes taxones. No sólo eso, destaca su valor

geomorfológico y paisajístico y realiza una propuesta de rehabilitación y

conservación (apoyada en un mapa y en la caracterización y estado de

conservación de su vegetación) encaminada a la declaración del lugar como

“Sitio de Interés Científico”.

Salvador Beato Bergua, Miguel

Ángel Poblete Piedrabuena y José Luis Marino Alfonso, autores del trabajo, se

unen así a otros científicos que han mostrado su interés por la conservación

del rico patrimonio natural y cultural majorero y, en concreto, de este lugar

tan menospreciado como es la Charca de Bristol, a espaldas de Corralejo y su

cuidada bahía, utilizado como escombrera y pista para vehículos durante muchos

años, receptora de todo tipo de basuras arrojadas por el mar, el viento o sus

visitantes con mascotas, que pisotean continuamente, sin saberlo, una formación

vegetal única en la isla de Fuerteventura (Sarcocornietum

perennis).

Por esto, y con el ánimo de

alentar la protección contra nuevos atentados hacia nuestro patrimonio, les

mostramos a continuación un resumen del estudio, publicado las pasadas semanas

en el Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles y que ha sido enviado a

las autoridades locales y regionales para contribuir a su puesta en valor y

conservación frente a otros proyectos urbanizadores del litoral, un bien de

todos y en constante peligro por las dinámicas económicas. Otro turismo también

es posible, uno encaminado al respeto a los bienes naturales y culturales, a su

defensa, a su disfrute e incluso a su investigación.

Por Salvador Beato Bergua, Miguel Ángel Poblete Piedrabuena, José Luis Marino Alfonso

Departamento de Geografía. Universidad de Oviedo.

Pese a su

singularidad no se encuentra amparado bajo ninguna figura de protección, que sí

se otorgó, en cambio, al Saladar de Jandía (Playa del Matorral), también en Fuerteventura,

declarado SIC y ZEC por sus destacados valores naturales. Teniendo en cuenta

que estos saladares costeros son un bien excepcional en las islas Canarias, los

principales objetivos de esta investigación se centran en el análisis del

patrimonio vegetal del Saladar de Bristol y su entorno, la determinación de su

estado de conservación y finalmente la elaboración de medidas de restauración que

sirvan de base para una adecuada gestión ambiental y uso racional.

El Saladar o Charco

de Bristol, situado al N de la isla de Fuerteventura junto a la localidad de

Corralejo, es una pequeña depresión litoral en el malpaís originado por las

emisiones lávicas del volcán Bayuyo. Por el NE, una entrada de agua marina de

escasos metros atraviesa los basaltos pleistocenos e inunda parcialmente la

zona durante las pleamares, aportando continuamente sedimentos marinos y sales

minerales que condicionan a las formaciones vegetales y modelan activamente el

lugar. A estos aportes de agua salina hay que añadir los producidos por

infiltración, salpicaduras de las olas y el spray marino, que contrastan de

manera notable con los de agua dulce extremadamente escasos por el régimen de

precipitaciones isleño y la inexistencia de cauces fluviales; si bien durante

los episodios torrenciales puede evacuarse un volumen importante de la

escorrentía procedente de las cercanías. Pese a que apenas tiene una extensión

de 0,2 km2, no obstante, alberga una gran riqueza natural, integrado

por diversos biotopos formados en el contacto entre el mar y la superficie

terrestre, sobre un sustrato rocoso configurado tanto por materiales volcánicos

como por arcillas, sedimentos marinos y eólicos; sometidos a unas condiciones

climáticas áridas y, sobre todo, a una intensa presión antrópica debido a la

expansión urbanística de Corralejo.

La característica

más relevante del relieve del Norte de Fuerteventura es la presencia de la

alineación de Montaña Colorada-Bayuyo, compuesta por nueve conos volcánicos

dispuestos a lo largo de 5 km según la directriz estructural NE-SW. Las coladas

lávicas basálticas procedentes de estos aparatos volcánicos, especialmente de

Bayuyo, conforman un amplio malpaís, que no sólo incrementa la superficie

isleña en 110 km² sino que además produce importantes interferencias en los

litorales, fosilizando una paleocosta con depósitos marinos y un antiguo jable.

Sobre dicho malpaís los procesos marinos holocenos modelan en este sector un

acantilado de baja altura. Precisamente, el saladar se localiza sobre una depresión

excavada en dicho cantil activo, en concreto en el extremo N de la Hoya del

Caballo, donde las lavas disminuyen progresivamente de espesor hasta su

contacto con el mar en Bristol y la bahía de Corralejo.

Desde el punto de vista

morfológico, presentan un aspecto externo escoriáceo y muy caótico con

alternancia de pequeñas elevaciones de rocas desnudas por la erosión y

depresiones donde se acumulan materiales finos. Cabe destacar que el malpaís se

va revistiendo progresivamente, hasta alcanzar el veril de la costa, de arenas

bioclásticas de origen marino removilizadas allí donde la topografía y la

dirección dominante de los vientos lo permiten. Se trata de arenas pleistocenas

y holocenas con arcillas y polvo sahariano que formaban un manto eólico sin

solución de continuidad con el gran jable de Corralejo (Parque Natural de las

Dunas de Corralejo), antes de su fragmentación por la expansión urbana de dicha

localidad. Las arenas alcanzan mayor espesor en los espacios más llanos y en

las depresiones, cubriendo en muchas ocasiones por completo las lavas

basálticas, mientras que en las elevaciones pasan a un segundo plano o incluso

desaparecen.

En cuanto al

clima, conviene destacar la escasez de precipitaciones que se acentúa aún más si cabe en esta franja costera septentrional, donde

son inferiores a los 100 mm y hay además unas tasas de evapotranspiración muy altas que pueden superar los 800 mm anuales. A esto contribuyen

una elevada insolación y temperaturas suaves, a lo que hay que añadir en las

zonas costeras como el Bristol los intensos vientos y una elevada salinidad,

esto es, un ambiente muy restrictivo que dificulta incluso el desarrollo de la

vegetación halófila y xerófila adaptada a estos medios sometidos a un estrés hídrico

severo.

El Saladar de

Bristol, se encuentra en el piso bioclimático inframediterráneo inferior

desértico árido inferior, está formado por comunidades de plantas higrófilas,

halófilas, xerófilas y psamófilas que biogeográficamente se localizan en el

Sector Majorero de la Subprovincia Canaria Oriental. Su patrimonio vegetal más

significativo se integra en el ecosistema denominado “Matorral halófilo

termoatlántico” poco representado en la región macaronésica europea por la

escasez de franjas litorales llanas. Se trata de un hábitat caracterizado por

la asociación vegetal Salicornietea

fruticosae Br.-Bl. & Tüxen 1943, donde predominan los matorrales de quenopodiáceas

constituidos por formaciones leñosas perennes de suelos salinos. Si bien el área potencial para el conjunto de los saladares canarios se

calcula en una superficie de 362 ha, sin embargo, sólo se conservan 304 ha, al

emplazarse en zonas costeras sometidas a una fuerte presión antrópica, tal y

como sucede en Bristol. No obstante, son formaciones vegetales de un alto valor

e interés al representar ecosistemas de gran singularidad.

La riqueza y

diversidad vegetal del Charco de Bristol y su entorno, con presencia de

numerosos biotopos, están determinados por varios factores entre los cuales

cabe señalar la morfología del relieve, las características del sustrato, la

distancia a la costa y los procesos de deflación y sedimentación eólica. Así, a

poniente, en la parte superior de los callaos de toda la orla litoral y en su borde posterior se

desarrolla el denominado matorral halófilo costero de roca (Frankenio ericifoliae – Zygophylletum

fontanesii), asociación vegetal que se conserva en buena medida en el

cinturón rocoso de las costas áridas e hiperáridas de las islas orientales y de

Tenerife. Detrás aparecen sobre el recubrimiento arenoso-arcilloso las comunidades

propias de saladar: las asociaciones Zygophyllo

fontanesii – Arthrocnemetum macrostachyi (saladar genuino) y Frankenio capitatae – Suadetum verae

(saladar de mato moro). Una acumulación lávica de unos tres metros de altura

protege la depresión que alberga el saladar y pese a estar prácticamente

desprovista de vegetación por la falta de suelo y humedad edáfica, se halla

recubierta de líquenes, algunos ejemplares de Suaeda vera y especies propias del matorral nitrófilo árido de

sustitución.

Tales basaltos están atravesados por un canal natural de más de

100 m de largo, por el que el mar rompe la plataforma de abrasión labrada sobre

ellos e inunda la pequeña depresión del Bristol. Esta entrada de agua marina se

abre hacia poniente, donde la menor influencia del oleaje y de los vientos facilita

la deposición de lodos en el espacio intramareal y el desarrollo de Sarcocornia perennis. La asociación

característica de esta especie, a saber, la Sarcocornietum

perennis junto a las anteriormente mencionadas están definidas en la

Directiva de Hábitats de la Unión Europea como de interés comunitario.

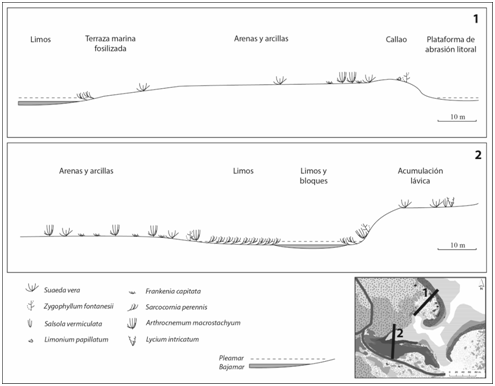

Esquema cartográfico de las comunidades vegetales del

Saladar de Bristol

Tras la primera

orla de vegetación del saladar propiamente dicho, aparecen hacia el S y el O las

manchas más importantes de vegetación. Se corresponden de nuevo con Zygophyllo fontanesii – Arthrocnemetum

macrostachyi y Frankenio capitatae –

Suadetum verae que se desarrollan sobre esta área deprimida del malpaís

entre 0 y 1 m de altitud, cubierta por arcillas y arenas y gran contenido

salino. Por otro lado, la mayor energía de las aguas, en la terminación

meridional del canal, atraviesa los callaos que lo bordean, generando una

superficie tendida de arena que conecta con el espacio dunar situado al Este.

La alteración antrópica es muy intensa en esta zona lo que explica que la fijación

de las pequeñas dunas se produzca por matorrales de sustitución (Chenoleoideo tomentosae – Suaedetum mollis),

que conviven con algunas plantas halófilas y otras especies ruderales

fruticosas. La inclusión del saladar en el área urbana de Corralejo se plasma además

en la deposición de un manto de picón con fines decorativos, en el que están

presentes las comunidades mencionadas y especies de las asociaciones Salsolo kali – Cakiletum maritimae y Polycarpo – Nicotianetum glaucae. Finalmente,

los diferentes matorrales de sustitución, nitrófilo árido y nitrófilo de mimos

se explayan de forma creciente según nos alejamos del núcleo del saladar hacia

el perímetro urbano.

En definitiva, la

vegetación del saladar presenta la zonificación típica de estos humedales en

relación directa con el nivel de tolerancia de las plantas a la inundación.

Así, el orden desde el centro al exterior es el siguiente: saladar cespitoso

encharcado, saladar genuino, saladar genuino con mato moro y saladar de

matomoro.

Cliseries de vegetación del saladar de Bristol

A su vez, se puede

establecer otra estructura de distribución en función de la influencia de la

maresía y la tolerancia de las plantas a las sales. De este modo, situaríamos

en primer lugar el matorral halófilo costero de roca y por detrás, en una

segunda orla de vegetación, manchas prácticamente monoespecíficas de Suaeda vera, además de matorral

nitrófilo de arenas o árido en función del sustrato y el nivel de

antropización.

Se estima que Sarcocornia perennis se distribuye en cuatro cuadrículas UTM de 500 m de lado, esto es,

diseminada por una superficie de 1,75 km² en

Fuerteventura y en Lobos (Morales, 2009). Por otro lado, en una investigación

de seguimiento llevada a cabo por Santana y Naranjo (2002) señalaban que tenía

una extensión de 4.000 m² en la isla, es decir, en el Saladar de Bristol, pues

es el único enclave de Fuerteventura; cifra que parece excesiva en función del

área propicia para su desarrollo. En realidad, los datos que hemos obtenido

durante las campañas de campo y los cálculos realizados mediante SIG arrojan

una cifra de apenas 1.247 m². A tenor de lo expuesto se explica la fragilidad de esta especie y de su

hábitat sumamente vulnerable, a lo que hay que sumar la elevada presión

antrópica que se manifiesta en los desechos urbanos que devuelve el mar a la

costa, los residuos de hidrocarburos, el trazado de sendas y el intenso pisoteo

al tratarse de una zona de tránsito de personas y mascotas.

La comunidad Zygophyllo fontanesii – Arthrocnemetum

macrostachyi as. nova. constituye la segunda orla del saladar ocupando el

supraestero. Arthrocnemum macrostachyum

también es una especie incluida dentro del Catálogo Canario de Especies Protegidas del año 2010, que figura como de

interés especial para los ecosistemas canarios. En la evaluación de 2009

encargada por el gobierno canario, pese a que parecía presentar cierta

estabilidad, se consideró que tenía una tendencia regresiva en virtud de los

datos de décadas anteriores y de su localización en áreas de interés

urbanístico.

Esta asociación

haloanemógena rupestre litoral, ampliamente expandida sobre los acantilados y depósitos

de cantos rodados de toda la costa majorera, tiene también gran presencia en

Bristol. Se desarrolla en lugares donde puede recibir los aportes de salinidad

que necesita directamente del mar pero sin ser inundada, en suelos de tipo leptosol lítico también severamente

cargados de sales (Mora et al., 2009).

Por lo tanto, los callaos depositados

justo en el frente costero son su residencia preferida, al hallarse elevados

por encima del nivel de las pleamares y sobre sustrato rocoso que drena

fácilmente los aportes hídricos. La comunidad Frankenio capitatae – Zygophyllum fontanesii no forma manchas densas de vegetación más bien todo lo contrario,

tratándose básicamente de individuos más o menos aislados y desperdigados.

Por otro lado, Limonium papillatum enriquece esta comunidad

creciendo en la zona occidental bajo la influencia de los vientos

dominantes y el spray marino, tanto sobre el callao como en sustrato arenoso y

rocoso. La denominada “siempreviva

zigzag” es un endemismo canario incluido en el Catálogo Canario de Especies Protegidas por su

fragilidad ante la alteración de su hábitat. Es una planta muy característica,

de pequeño porte (entre los 10 y 15 cm de altura), de ramas postradas e

inflorescencias zigzagueantes y papilosas con florecillas rosadas y

blanquecinas. Se presenta de forma dispersa observándose algunos individuos muy

aislados sobre el callao y en menor

medida tras éste, participando en otras asociaciones como las de los matorrales

de sustitución.

A pesar de la

riqueza del patrimonio vegetal del Saladar de Bristol y su relevancia regional,

se han realizado actividades poco adecuadas para la conservación de los valores

naturales y paisajísticos de este espacio. Debido, en parte, al desconocimiento

de su valor e interés natural y por su situación en la “puerta falsa” de una

localidad que construía su fachada en el lado opuesto (de cara a la bahía). No

obstante, el factor responsable de la degradación, tanto de Bristol como de todas

las zonas costeras canarias, en general, ha sido el modelo de desarrollo

económico basado en el turismo de masas y la consecuente urbanización

desorbitada, alterando los procesos ecológicos y provocando una pérdida de

patrimonio natural y cultural.

Prácticamente todas

las modificaciones territoriales recientes en la isla de Fuerteventura, también

en el saladar de forma indirecta, tienen su origen en el auge turístico y sus

repercusiones sobre la dinámica demográfica y económica. Según los datos

proporcionados por el Instituto Canario de Estadística, el turismo en la isla ha

experimentado una enorme progresión en las últimas décadas, recibiendo en 2014 más

de dos millones de visitantes; superando así el récord histórico de 2011 con

destinos principales en Corralejo y las playas de Sotavento. Esto se ha visto

reflejado en los datos de población: el municipio de La Oliva, al que pertenece

la localidad de Corralejo, desde 1900 a 1980 osciló entre 2.200 y 3.300

habitantes (ISTAC y el padrón municipal de habitantes) y sin embargo en 1990

sobrepasaba ya los 6.000 habitantes, merced a la llegada de trabajadores para

satisfacer la demanda del sector servicios (hostelería y comercio) y la

construcción. No obstante, el aumento más espectacular se produce entre los

años 2000 y 2014, creciendo de 10.578 habitantes a 24.307. En este periodo, el

mayor auge demográfico en La Oliva acontece en Corralejo que pasa de 6.075 a

16.319 habitantes, lo que representa una subida de más del 166 %.

Según muestran

recientes estudios, este desarrollo demográfico y turístico y sus implicaciones

económicas han tenido importantes repercusiones culturales, territoriales y

paisajísticas en la isla. El núcleo urbano de Corralejo se ha expandido con el

único impedimento de las fronteras naturales que imponían el mar y los relieves

volcánicos. En concreto, se ha pasado de 6,72 ha construidas en 1969 a casi 321

ha ocupadas por edificaciones en 2009, extendiéndose hasta constreñir toda la

demarcación del Parque Natural de las Dunas de Corralejo y condicionando así

las dinámicas naturales que mantienen este espacio.

Por el noroeste, el

territorio urbano también ha ido colonizando el espacio hasta adueñarse del

Saladar de Bristol. Ya en las fotografías aéreas de 1981 (Instituto

de Reforma y Desarrollo Agrario) se observan los

primeros bloques de apartamentos en las cercanías (hoy en el tramo final de la

Avenida Juan Carlos I). En la misma imagen se aprecia la utilización de toda el

área meridional del saladar como escombrera y depósito de materiales, en tanto

que en fotogramas posteriores se observa incluso la extracción de arenas en el borde

oriental. Tras el cese de estas actividades, los restos fueron extendidos recubriendo

los depósitos originales, esto es, las arenas organógenas y arcillas,

trastocando definitivamente el tapiz vegetal.

En la década de los

noventa se puso en funcionamiento, al noroeste del Charco de Bristol, la planta

desalinizadora de agua de Corralejo, mientras que al sur se construye el Instituto

de Enseñanza Secundaria y se habilitan zonas de depósito y acopio de materiales

para la construcción, así como vertidos de escombros y basura; cercando y englobando

definitivamente este espacio al entorno urbano. Por otro lado, el extremo norte

del saladar también albergó un conjunto de casetas fruto de una actividad

pesquera de bajura, tal y como se aprecia en las fotografías aéreas del Vuelo Interministerial

de 1981 y del Vuelo Nacional de 1984 (Instituto

Geográfico Nacional). Tales construcciones ya no se observan en las imágenes

del Vuelo de Costas de 1989 (Dirección General de Costas del Ministerio de

Medio Ambiente) aunque aún hoy en día se conserva su impronta: restos de cimientos,

hitos de hormigón y pistas de acceso.

En cualquier caso,

el elemento más perturbador del Saladar de Bristol es la pista que lo atraviesa

presente ya en 1945 como camino vecinal en la hoja nº 1092 del Mapa Topográfico

Nacional a E. 1:50.000 del IGN. En la actualidad, se trata de un vial no

asfaltado que bordea el norte de la isla de Fuerteventura desde el Faro del

Tostón hasta Corralejo. Soporta un tráfico relativamente elevado por lo que el

ayuntamiento lleva a cabo constantes labores de mantenimiento con maquinaria

pesada. Esta pista atraviesa una de las comunidades vegetales más

significativas del Charco de Bristol, esto es, el saladar genuino y permite

además el acceso en coche a todos los puntos del saladar a través de las

numerosos caminos que se derivan de él o directamente “campo a través”, donde

la topografía lo permite.

El litoral es el ámbito

geográfico de mayor fragilidad dentro del conjunto de la isla de Fuerteventura,

que se acentúa aún más si cabe cuando se trata de humedales costeros de

pequeñas dimensiones y con comunidades vegetales de pequeño porte, que apenas

son apreciadas y además se hallan en el ámbito de crecimiento urbanístico de

las ciudades turísticas. Tal es el caso del Saladar de Bristol sometido, como

ya hemos visto, a un sinfín de amenazas que cuestionan su presente y vaticinan

un futuro poco alentador, si las autoridades competentes no se apremian a

adoptar medidas encaminadas a su recuperación y conservación. Dichas medidas

han de tener como objetivo final la declaración del Charco de Bristol como

Sitio de Interés Científico, jugando un papel activo en el conjunto de los

recursos naturales para impulsar el desarrollo de sectores emergentes como el

turismo de calidad, basado en la sostenibilidad y muy interesado por el

conocimiento de la naturaleza y la dinámica del paisaje. Para tal fin

elaboramos una propuesta de restauración distinguiendo 5 unidades: zona de

exclusión, zonas de uso restringido (rehabilitación 1, rehabilitación 2 y

rehabilitación 3) y zona de uso moderado. Terminado el proceso, la zonificación

quedaría compuesta por una zona de exclusión y una zona de uso moderado. No

obstante, se podría incluir toda el área cubierta por picón, al Este del

Charco, como zona de uso general para albergar instalaciones,

actividades y servicios. Los Sitios de Interés Científico son “lugares

naturales, generalmente aislados y de reducida dimensión, donde existen

elementos naturales de interés científico, especímenes o poblaciones animales o

vegetales amenazadas de extinción o merecedoras de medidas específicas de

conservación temporal” (Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios

Naturales de Canarias, Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo), por lo que se

presenta como la más adecuada en primera instancia. No obstante, su valor

natural no se reduce a un único elemento sino que dentro de su patrimonio hay hábitats

de interés comunitario y alta diversidad vegetal; así como diversos biotopos, geoformas,

zonas de alimentación de aves y hábitats marinos supralitorales sedimentarios

singulares en Fuerteventura. Además, el Saladar de Bristol y su entorno forman

parte del patrimonio cultural majorero por sus restos arqueológicos y

tradicionales y por su riqueza paisajística, por lo que cabría ampararlo bajo

otras figuras de protección.

Referencias Bibliográficas :

BEATO BERGUA, S. et al (2014): «Las comunidades

vegetales terrestres del Saladar de Bristol (Corralejo, Fuerteventura,

Islas Canarias)» en CÁMARA, R., RODRÍGUEZ, B. y MURIEL, J. L. (eds.):

Biogeografía de Sistemas Litorales. Dinámica y

Conservación, Sevilla, Universidad de Sevilla, AGE.

enlaces al abstract y al póster

Así que, finalmente, desde el grupo

i-Ge&ser ampliamos el trabajo y realizamos una propuesta de

conservación de su patrimonio. La investigación fue enviada en verano de

2014 al Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE), revista

científica indexada internacionalmente en el Social

Science Citation Index. Tras pasar todos los trámites y la pertinente

revisión de varios referees durante el invierno 2014-2015, se admitió

para su publicación en el número 73, correspondiente al primer

cuatrimestre del año 2017 (llevaban un gran retraso).

La referencia bibliográfica es:

Salvador Beato Bergua, Miguel Ángel Poblete

Piedrabuena y José Luis Marino Alonso (2017): “El Saladar de Bristol:

patrimonio vegetal, estado de conservación y propuesta de restauración

(Corralejo, Fuerteventura, Islas Canarias)”,

Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 73 , págs. 223-246.